村長:蕭春德

電話:05-7871558

辦公處住址:四湖鄉鹿場村2鄰下鹿場路145號

村幹事:黃建祐

發展沿革:

鹿場的地名由來有三:一是先民曾在本庄的沙崙--「破山崙」樹林中養鹿。

第二種說法是:荷蘭人在此養鹿,再以鹿角、鹿茸販售。據說顏思齊為維護漢人的安全,規定荷蘭人通商時,船隻由牛尿港(口湖鄉成龍村)沿牛挑灣溪進出,因此荷蘭人養鹿販售,就設在牛挑灣溪旁的鹿場村,以方便裝運。也有人說:清朝時本地曾挖出許多的鹿角、鹿骨,證明本地曾經做為養鹿場。

第三種說法是:先民入墾之時,此處沙崙、池沼眾多,其中最大的一個池沼稱鹿仔樹窟,當時冬季時經常飛沙走石,故先民見聚落於沙崙之南,以沙崙及崙上的鹿仔樹做為屏障,因此建立的聚落就稱鹿場。本村清代分屬尖山堡後鹿場莊、中鹿場莊、下鹿場莊,三莊清末人口合計102戶397丁口。日治時代嘉義廳時期屬合併為鹿場庄,臺南州時期設鹿場大字,光復後設鹿場村。村境面積6.0平方公里,2001年(民國九十年)五月人口417戶1,494人。

村中有頂鹿場聚落即清代後鹿場,在日治時代的臺灣堡圖上已改為頂鹿場,因鹿場的三個聚落中,以庄頭位置最北。鹿場的三個聚落中,以中鹿場庄頭位置居中。下鹿場庄頭位置最南。另有四湖農場位於沙崙後、四湖、頂鹿場、新庄仔之間,佔地七百多甲。這些土地大多是日治時代製糖株式會社強迫徵收農民土地,光復後農場直接由台糖公司接收。

鹿場簡介

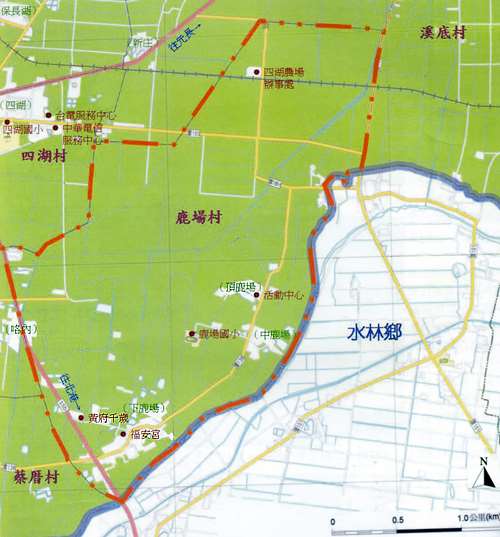

鹿場村社區位於四湖鄉東隅,西南邊臨雲155縣道,村裡分為頂、中、下鹿場三個部落,全村約411戶,人口總數約1,396人,居民大都以農業、畜牧、及演布袋戲為生。近年來,因農畜產品進口自由化及布袋戲文化的逐漸沒落,居民的經濟狀況並不佳,但社區居民對於子女的教育非常重視,因此年輕一代人才輩出,創造社區文化新生的契機。

鹿場村地名沿革

清領時期鹿場屬於雲林縣,分為後鹿場庄、中鹿場庄、下鹿場庄;日治時期屬於嘉義廳為鹿場庄,日治後期屬台南州,光復以後為雲林縣四湖鄉鹿場村,分為頂鹿場、中鹿場、下鹿場。

「鹿場」名稱的由來

有關鹿場的地名由來目前尚無一個可考證最確切的記載,但村中耆老訪談及相關史料記載有下列幾種說法:

鹿仔樹成林的鹿場

清道光年間,內陸渡海來台者日眾,這些遠來的墾荒者,默默在此地耕耘。夏天,炙熱的陽光令人難挨,這裡的沼澤綠地,可供乘涼休憩;秋冬寒風刺骨,飛沙走石令人難當,北方的沙崙則提供了天然的屏障,沙崙上遍佈的鹿仔樹不但可防風禦寒,更能阻擋沙石,確實是絕佳的遮風避石之處。

如今,沼澤被沙石所覆蓋,成了塊塊的良田,沙丘也只剩兩三處,但是沙丘上高大茂密的鹿仔樹仍依稀可見。目前居民已有數百戶,先人乃取〝鹿仔樹窟〞(鹿仔樹的廣場之義),取名為鹿場,這就是鹿場地名的由來。村中耆老則言村莊部落周圍長了很多的構樹(台灣稱鹿仔樹),此為說法較符合部落現況。

平埔族與荷蘭人交換鹿皮的鹿場

另外據說三百多年前,平埔族洪雅社常在這地方跟荷蘭人交換鹿皮,所以稱為鹿場。

野鹿出沒

據地方耆老說,百年以前,此地有座彎長的砂丘,由東到西再西南延伸,砂丘東側有一條潺潺的溪流(即今之牛挑灣溪)由東北向西南流。溪流西側砂丘南麓遍佈著無數的沼澤(窟仔),如星仔窟、王溪窟、鹿仔窟、、、等二十餘處,以鹿仔樹窟為最大。

早期原為蠻荒,人跡罕至,只有數戶散居人口,野鹿常出沒在山林和河沼之中,故命名之。

根據四湖鄉戶政事務所的人口統計,本村的人口數最高峰曾達2,000人左右,至2005年底(民國九十四年)人口為415戶1,327人;本村的人口數逐漸在減少當中。

寺廟介紹:

福安宮

地址:四湖鄉鹿場村下鹿場路55號。

創立年代:嘉慶年間。

奉祀主神:天上聖母。合祀五年千歲。

祭典日期:農曆三月二十三日。

莫伯公廟

地址:四湖鄉鹿場村

創立年代:1971年。

奉祀主神:黃府千歲。

祭典日期:農曆三月二十四日。

根據聚落中老人家的說法,此廟原來為是萬善爺廟,後來廟裡祭祀先逝,﹝黃莫﹞托夢於村民村民﹝柯老篇﹞(聚落內乩身),號召信徒建造集雲院,從事救世濟民的工作,之後﹝黃莫﹞也得到玉皇大帝冊封為【黃府千歲】,因有求必應,所以信眾也越來越多,香火鼎盛,於每年農曆三月二十四日舉行大規模慶典活動。